العدد الخامس عشر مقالات

الفتوحات الإسلامية بين الممكن والمعجز .. قراءة من زاوية الخصائص والإمكانية التاريخية (الجزء الأول) / مقالات

19/02/2022

عمر محمد الدغيم

عمر محمد الدغيم

لما أراد الله تعالى لهذا الإسلام أن يظهر وينتشر، أراد لهذا الحدث أن يكون بارزاً وطاغياً، ومعجزاً في كل تفاصيله وأبعاده، ومنها البعد التاريخي والزمني، حيث كان لظهور الدعوة الإسلامية وبناء المجتمع الإسلامي الأول خصائص مميزة وفريدة خالفت السنن التاريخية والقوانين المجتمعية لظهور ونشوء الدول والأمم والحضارات، فقد استطاع هذا المجتمع الناشئ والجديد أن يغير الزمان والمكان العالميين، فأسس دولة سريعة النشوء والتوسع، متسارعة في التمكن والتجذر، تحولت إلى إمبراطورية واسعة في زمن قياسي رهيب، ولم يكن هذا الحدث مجرد تحول في الجغرافيا أو تغير سياسي وعسكري لعالم العصور الوسطى، بل كان في نفس الوقت تحولاً جذرياً، فرض واقعاً جديداً تحكمه عقيدة خاصة – عقيدة الإسلام -، وتحوطه نظم فكرية وقيم ومبادئ مرتبطة به وناتجة عنه – الحضارة الإسلامية -، كما صهر مجموعة كبيرة من الأمم والثقافات في بوتقة واحدة وهي الأمة الإسلامية ذات الثقافة العربية المشتركة.

ولذا يقف كل قارئ للتاريخ في دهشة واضحة وشعور يتراوح بين الصدمة والإعجاب عندما يصل به المطاف إلى القرن السابع الميلادي، هذا القرن الذي استوقف كبار المؤرخين وشيوخهم من غير المسلمين، وأذهل علماء الاجتماع وفلاسفته من الغربيين وغيرهم، لعجز فلسفة التاريخ النظرية ونظريات علم الإنسان والاجتماع الوضعية عن تفسير مجريات ووقائع هذا القرن، وعن إعطاء إجابة مقنعة ومطمئنة عن السؤال الطارئ في مثل هذا الموقف: ما الذي حدث؟ ولماذا؟ وكيف!؟

ولا نجد أجمع وأدل وأبلغ من العبارات التي استهل بها المؤرخ الأمريكي لوثروب ستودارد كتابه (حاضر العالم الإسلامي)، لتصوير موقف ونظرة المؤرخين لمثل هذا الحدث، وذلك في قوله:

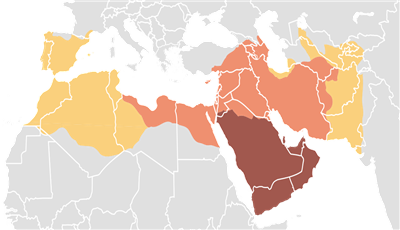

« كاد يكون نبأ نشوء الإسلام النبأ الأعجب الذي دون في تاريخ الإنسان. ظهر الإسلام في أمة كانت من قبل ذلك العهد متضعضعة الكيان، وبلاد منحطة الشأن، فلم يمض على ظهوره عشرة عقود حتى انتشر في نصف الأرض، ممزقاً ممالك عالية الذرى مترامية الأطراف، وهادماً أدياناً قديمة كرت عليها الحقب والأجيال، ومغيراً ما بنفوس الأمم والأقوام، وبانياً عالماً حديثاً متراص الأركان .. هو عالم الإسلام «.

ويقول المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون كلاماً شبيهاً بالأول في كتاب (حضارة العرب):

« ولا ريب أن نفوذ الإسلام السياسي والمدني كان عظيماً إلى الغاية، فقد كانت بلاد العرب قبل محمد مؤلفة من إمارات مستقلة وقبائل متقاتلة دائماً، فلما ظهر محمد ومضى على ظهوره قرن واحد كانت دولة العرب ممتدة من الهند إلى اسبانية، وكانت الحضارة تسطع بنورها الوهاج في جميع المدن التي خفقت راية النبي فوقها «.

وعن وحدة الثقافة والهوية التي صنعها الإسلام، تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه في كتابها (شمس العرب تسطع على الغرب) :

« هذا الكتاب يتحدث عن العرب والحضارة العربية بالرغم من أن الكثيرين من بناتها كانوا لا ينتمون إلى الشعب الذي عرفه المؤرخ القديم هيرودوت باسم « عربيو «، بل كان منهم أيضاً فرس وهنود وسريان ومصريون وبربر وقوط غربيون ساهموا جميعاً في رسم معالم تلك الحضارة، بدليل أن كل الشعوب التي حكمها العرب اتحدت بفضل اللغة العربية والدين الإسلامي، وذابت بتأثير الشخصية العربية من ناحية، وتأثير الروح العربية من ناحية أخرى، في وحدة ثقافية ذات تماسك عظيم «.

وتشكلت نتيجة لذلك الكينونة العربية المفتوحة التي وصفها وعبر عنها العالم الفلسطيني إسماعيل الفاروقي بــ « سيولة الكينونة العربية «، قاصداً الكينونة التي زودها الإسلام بالأساس الأخلاقي والمنحى العالمي.

وفي مقاربة ومقارنة رائعة جاد بها الدكتور محمد مختار الشنقيطي، أضفى فيها على العرب صفة « أمة النخلتين «، وذلك في سرد تاريخي وأدبي لطيف ورفيع يعبر بأوضح وأجمل صورة عن هذا الحدث التاريخي الذي نقل العرب من حال إلى حال مختلفة تماماً، فمن أبيات قالها الشاعر مسلم بن الوليد الملقب بصريع الغواني حينما يحتضر بأقصى الشرق، في أكناف جرجان، وقد رأى نخلة لم يكن في جرجان غيرها، فأنشد:

ألا يا نخلة بالسفح من أكناف جرجان ألا إني وإياك بجرجان غريبان

إلى الأبيات التي أنشدها في أقصى الغرب صقر قريش عبدالرحمن الداخل (113-172ه/731-788م) مؤسس الدولة الأموية بالأندلس عندما رأى نخلة وحيدة متغربة مثله في الأندلس:

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل

فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول افتراقي عن بني وعن أهلي

ويعلق الشنقيطي على هذه المقارنة قائلاً: « وما بين النخلتين الشرقية والغربية، نخلة جرجان ونخلة الأندلس، تشكلت هوية عربية مفتوحة، تلاقت بين جنبيها أقوام عديدة، واندرجت فيها أمم شتى، كان لكل منها إسهامه في الحضارة الإنسانية «.

وإننا إذ نصر على أنها حالة فريدة ومتميزة تاريخياً لا نظير ولا مثيل لها، فلا بد أن نتعرض للإجابة عن سؤال قد يتبادر إلى أذهان البعض ممن قد يقول بوجود النظير والمثيل التاريخي الذي يقبل المقارنة مع ظهور وتوسع المسلمين العرب، وهو توسع المغول المفاجئ والعظيم في عهد جنكيز خان وخلفائه، والذي حدث في مدة لا تتجاوز القرن أيضاً، وهو قياس مع الفارق الكبير، فقد مر المسلمون بثلاثة حروب أهلية كبرى أثناء توسعهم، هذا عدا عن العشرات من ثورات الخوارج والشيعة وغيرهم، وهي التي استنزفت الكثير من إمكانات دولة الخلافة البشرية والمادية، وأعاقت مسيرة الفتح والتقدم، على العكس تماماً من حال إمبراطورية المغول التي لم تشهد تمرداً أو انقساماً داخلياً حتى تم واكتمل توسعها، فكان أن دب الصراع بين الخانات المحليين وأعلن كل منهم الاستقلال عن الخان الأعظم في مرحلة ما بعد أوج القوة وذروة التوسع.

ثم إن الغزاة المغول مجموعة من البدو المتوحشين والهمجيين، اتبعوا سياسة الإرهاب والأرض المحروقة في غزو الأراضي وإخضاع الشعوب والدول الأخرى، على العكس تماماً من الفاتحين المسلمين الذين حملوا عقيدة وقيماً وأخلاقاً ضمن إطار المشروع الحضاري والدعوة الجديدة التي تبنوها ودعوا إليها، وذلك حملهم عبأ التعامل مع أهالي الأراضي المفتوحة الذين أصبحوا رعايا الدولة الجديدة، فلم يكن مشروعهم يقتصر على الغزو والتدمير بل كان فتحاً وبناءً وتمكيناً.

ولذلك كانت نتائج كل منهما مختلفاً كلياً عن الآخر، حيث استقرت وتجذرت آثار الفتح الإسلامي في خريطته الجغرافية وفي قلوب وعقول ساكنيها، بينما اضمحل المغول وبادت ثقافتهم خارج حدود أرضهم الأصلية – منغوليا الحالية -، حيث انحل المغول وانصهروا في بنية المجتمعات المحلية وثقافاتهم، فاعتنقوا أديانهم، والكثير منهم اعتنق الإسلام.

العدد الخامس عشر الفتوحات الإسلامية بين الممكن والمعجز .. قراءة من زاوية الخصائص والإمكانية التاريخية